Z世代の価値観を知り早期離職を防ぐ!イマドキ若手社員の効果的な育成法

「若手社員の育成がうまくいかない」、「せっかく採用した新入社員が早期に辞めてしまう」-こんな悩みを抱える人事担当者は多いのではないでしょうか。

特に、Z世代と呼ばれる若手社員の特性や価値観は、従来の世代と大きく異なります。本記事では、Z世代の思考・価値観を理解し、効果的な育成方法を導入することで、早期離職を防ぎ、組織力を強化するためのポイントを解説します。

【この記事でわかること】

・Z世代の思考・価値観の特徴と従来の世代との違い

・モチベーション維持に効果的な対話と共感のポイント

・成果を出すための具体的な育成方法とメンター制度の活用法

・早期離職を防ぐためのコミュニケーション戦略

・トーコンの成功事例から学ぶ実践的アプローチ

対話と共感が求められる時代 〜Z世代の思考と価値観〜

「俺について来い」というリーダーシップはもう時代遅れです。現代の組織では、働き方の多様性が求められ、柔軟性と共感を重視する方向へと大きくシフトしています。もし貴社が今でも新人に「上司の言うことはとりあえず聞きなさい」という指導方法なら、その価値観は早急にアップデートが必要かもしれません。

Z世代の基本的特性と従来世代との違い

Z世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)は、デジタルネイティブであり、情報過多の環境で育ちました。

【POINT】

Z世代の特徴として、「なぜそれをするのか」という理由や目的を重視する傾向があります。単に「会社だからやるべきだ」という理由では動機づけが難しく、自分自身の価値観や目的に合致するかどうかを判断基準とします。また、Z世代は「タイパ」を重視します。つまり、「この会社と自分が合っているかどうか」を短期間で見極める傾向があります。

日常から見る価値観の変化

時代の変化は、身近なエンターテイメントの分野にも表れています。

1980~2000年代「ドラゴンボール」:敵と味方の対立構造

2010年代以降「鬼滅の刃」:主人公が目的や世界観を掲げ、共感によって仲間を増やしていく共存構造

漫画を1例にあげても、時代が異なる2つの少年漫画の構造は、「対立と勝利」から「対話と共感による共存」へと価値観がシフトしていることが読み取れます。こうした変化は、ビジネスの世界における組織運営や人材育成にも顕著にあらわれています。

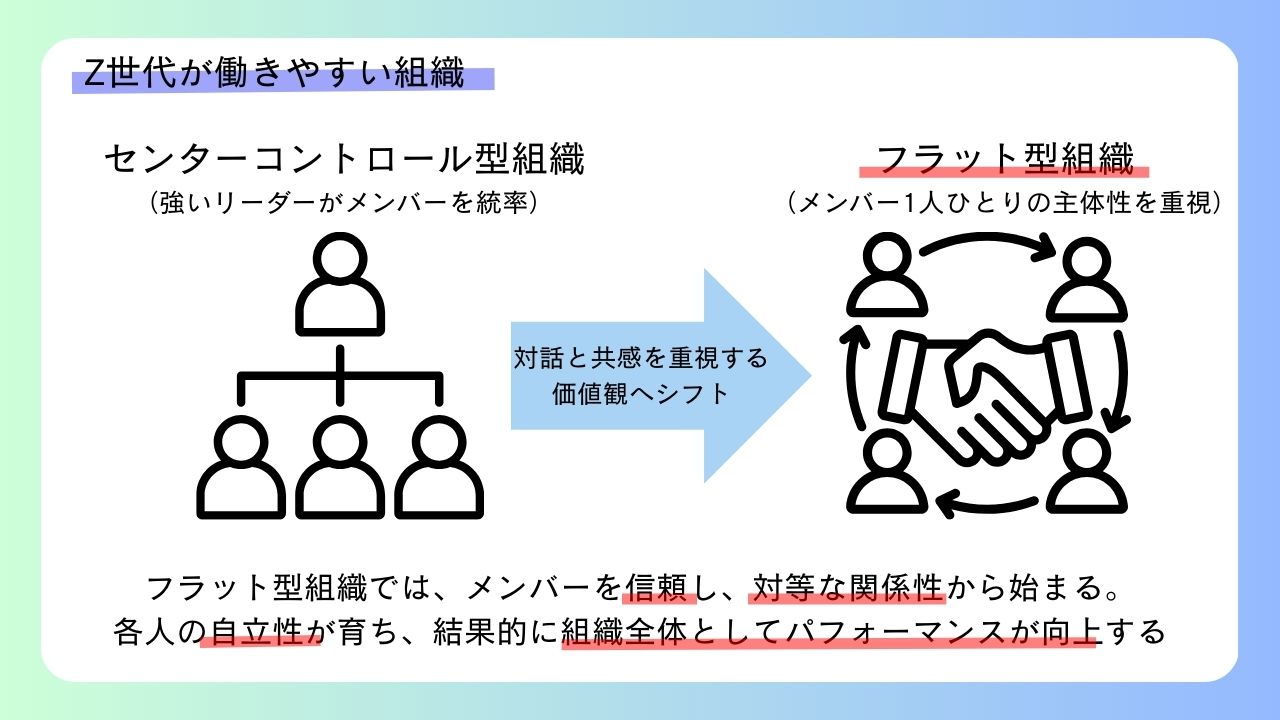

対話と共感を重視する組織へのシフト

現代の組織運営では、強いリーダーがメンバーを統率する「センターコントロール型」からメンバー1人ひとりの主体性を重視する「フラット型」の組織へとシフトしています。

わかりやすいところでは、スポーツの世界でチームマネジメントがかつての理不尽で支配的なマネジメントから脱却していることは広く知られているところかと思います。

【POINT】

フラット型組織では「関係→思考→行動→結果」という、関係を起点としたグッドサイクルを生み出すことが重要です。対等な関係性から始まり、信頼関係を構築し、自由な意見交換が行われ、自律的な行動につながり、最終的にパフォーマンスが向上します。

逆に、「結果→関係→思考→行動」という結果を起点としたサイクルでは、結果を出すことを強制するあまり、関係がギクシャクし、「考えたところで変わらない」と思考することを辞めてしまい、最終的に行動も伴わなくなってしまう、更には誤った行動(不正など)に走らせてしまうなどの問題も生まれます。

モチベーション3.0時代の若手社員育成の鍵

若手社員の育成において、モチベーションの理解は非常に重要です。現代では「モチベーション3.0」の時代に突入しています。

モチベーション1.0:「生きるために働く」という原始的な動機付けが中心

モチベーション2.0:ルールや報酬・罰といった外的な動機付けが中心

モチベーション3.0:人が内面から湧き上がる自然な欲求を引き出し満たすことが重要

このモチベーション3.0の内発的動機付けを高めるためには、「自律性」、「有能感」、「関係性」の3つの要素が重要です。

【POINT】

Z世代には特に「なぜこれをするのか」という目的の理解と、「自分にもできる」という有能感が重要です。小さな成功体験を積み重ね、一人ひとりがワクワクと一歩を踏み出せる自律性を育むことで、持続的なモチベーションにつながります。

若手社員とのコミュニケーション

Z世代は「悪目立ちしたくない」、「叱られたくない」という思考が強い傾向があります。

【POINT】

グループでのフィードバックよりも、1対1の場でのコミュニケーションが効果的です。ひとりひとりを理解しその特性に合わせたアプローチを心がけましょう。

また、採用面接で得た情報も、入社後の育成においても大きなヒントになります。例えば「面接の時に話していたあの出来事は、まさに今のあなたらしさにつながっている。自信を持って!」、「あなたの得意な〇〇は、学生時代の〇〇で培われたものなんじゃない?」などの声がけが、「自分のことをちゃんとわかってくれている!」という実感につながることも。

早期離職を防ぐための具体策

Z世代は会社との相性を短期間で見極めるため、入社後できるだけ早く小さくてもいいので 「成功体験」を積ませることが重要です。「3年は我慢する」ではなく、数週間から数か月で「この会社で成長できるか」を判断します。

また、若手社員が早期に離職する原因の一つに、「社内に相談できる人がいない」という孤立感があります。

【POINT】

孤立を感じないよう社内の様々な部署の先輩との接点を意図的に作ることが効果的です。長期的なキャリアビジョンを描けるよう、多様なロールモデルを可視化し、若手社員が自分の将来像を具体的にイメージできるようサポートすることも大切です。

トーコンの若手育成事例と実践ポイント

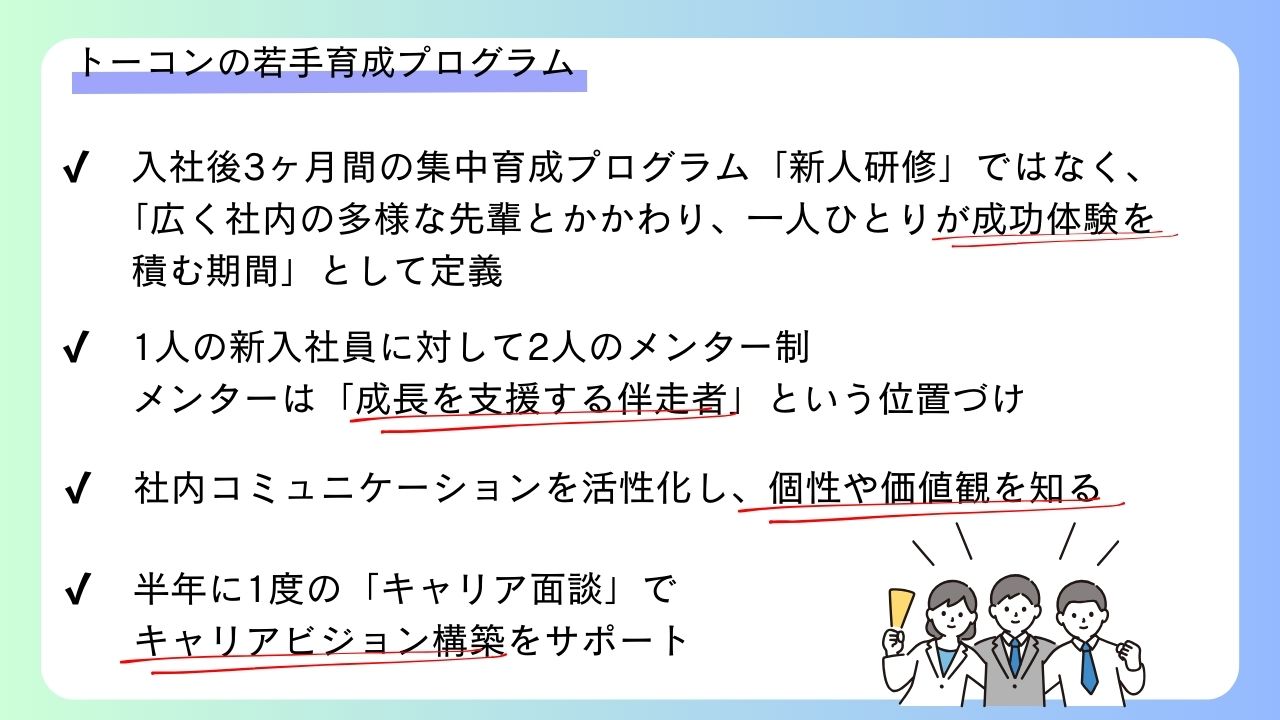

トーコンでは、以下のような取り組みで若手社員の育成を行っています。

入社後3ヶ月間の集中育成プログラム

入社から3ヶ月間は部署配属を行わず、集中的な育成プログラムを実施しています。この期間を「新人研修」ではなく、「広く社内の多様な先輩とかかわり、一人ひとりが成功体験を積む期間」として定義しています。

【POINT】

「君たちは新人ではなく仲間だ。下でも後ろでもなく、大切な同僚・仲間として要望する。そして君たちからも私たちは学びたい」という対等な姿勢で接することで、フラットな関係性を構築しています。

複数メンターによるサポート体制

1人の新入社員に対して2人のメンターをつける体制をとっています。メンター決定は、配属部署や領域だけでなく、コミュニケーションスタイル、パーソナリティの相性を重視しています。面接での情報や適性検査(SPI)の結果も参考にしながら、最適な組み合わせを検討します。

【POINT】

メンターは「教える人」ではなく「成長を支援する伴走者」として、日々の業務サポートだけでなく、一日の終わりに必ず振り返りの時間を設け、その日の課題や学びを共有し、翌日への意欲を高めています。

社内コミュニケーションの活性化

社内SNSを活用した日常的なコミュニケーションを促進しています。毎日持ち回りで上司がトピックを投稿し、若手社員が必ず1日2回以上コメントする仕組みを作っています。トピックには「最近ハマっているもの」、「子供の頃の思い出」といった雑談的な内容も含め、業務だけでは見えない個性や価値観を知る機会を作っています。

また、様々な部署の朝礼に持ち回りで新入社員がゲスト参加する取り組みも行い、部署を超えた交流を促進しています。内定者アルバイトの受け入れなど、入社前から社内の先輩と知り合う機会も設けています。

キャリアビジョン構築のサポート

半年に1度の「キャリア面談」を実施しています。これは評価面談ではなく、「自分のキャリアについて相談したい先輩」を指名できる仕組みです。例えば、「子育てをしながらキャリアを築いている先輩の話を聞きたい」、「副業にチャレンジしている先輩に相談したい」といった要望に応じて、適切な先輩社員とのマッチングを行っています。

人事と現場の協働によるプログラム開発

効果的な育成プログラムを作るためには、人事部門だけでなく現場との緊密な連携が不可欠です。「どのような知識やスキル、スタンスを身につけるべきか」、「優先順位はどうあるべきか」といった点を人事と現場が共に考え実施をしています。また新入社員自身も受け身ではなく、研修中には「自分達がどう在りたいか」「どう進めたいか」など話し合いの場、上司や先輩に意見を出せる場も設けています。

まとめ:Z世代の特性を理解し、対話と共感で育成する

これからの若手社員育成には、Z世代の特性を理解し、時代に合った育成アプローチが求められます。一方的に押し付けるものではなく、対話と共感を重視し、共に成長し合う仕組みづくりが必要です。

一朝一夕で完璧な育成体制を作ることは難しいかもしれませんが、まずは小さな変化から始めてみましょう。1対1の対話の機会を増やす、成功体験を意識的に積ませる、社内交流の場を作るなど、できることから取り組むことが大切です。

Z世代の若手社員は、適切な環境と関わり方があれば、こちらが想像できない大きな可能性を発揮します。彼らの新しい視点や発想を活かし、組織全体の活性化につなげていきましょう。

トーコンでは、採用支援だけでなく、成長支援・組織支援も力を入れています。採用して終わりではなく、採用された先に「人」がどう成長していくのかを考えて伴走いたします。

人事担当者向けのセミナーも随時行っておりますので、ぜひご参加ください。

お問い合わせ

電話番号:0120-880-935 (受付時間 9:00-18:00)