【研修事例】コミュニケーションの壁に向き合う。現場が変わる2つの研修事例

トーコンニュース編集部です。

「多国籍メンバーとうまく噛み合わない」「新入社員が孤立してすぐ辞めてしまう」——そんな現場の“見えにくい問題”、抱えていませんか?

今回は、養豚業と食品スーパーという異なる業界で実施された2つの研修を通じて、心理的安全性やダイバーシティ推進、そして対話を軸とした育成支援のヒントを紐解きます。

どちらの事例にも共通するのは、「コミュニケーションのズレ」が現場の疲弊や離職につながっていたという現実。

しかし、それをたった1日、あるいは1つの仕組みで変えた企業があるのです。

“今いる人材”の可能性を引き出すために、どんな研修設計が有効なのか?

実践事例から、その答えを一緒に探っていきましょう。

📚目次

1.現場で起きている「見えない問題」とは?

2.養豚業のD&I研修——摩擦から“対話”へ

3.食品スーパーの若手支援研修——孤立を防ぐ1日

4.導入の鍵は“目的から設計する”こと

5.「心理的安全性」は育成・定着の土台

6.同じ悩みを抱える企業様へのメッセージ

目次

1. 現場で起きている「見えない問題」とは?

コミュニケーションが円滑でない職場に共通して起こるのが、誤解・対立・孤立といった「目に見えにくい課題」です。

それは、単に“言葉が通じない”という話にとどまりません。

価値観や文化の違い、経験値の差、関係性の希薄さが、業務のミスや感情の衝突となって表面化してしまうのです。

養豚業界:文化の違いが生む摩擦と疲弊

ある養豚業の企業では、約60名の社員の中に多国籍メンバーが混在していました。

それぞれが真面目に仕事に取り組んでいても、育ってきた文化や価値観の違いから、

不信感や怒り、不満がすれ違いの中で膨らんでいきます。

結果として、チーム連携は悪化し、業務効率が落ち、日本人社員の疲弊と高齢化も相まって職場全体の雰囲気が沈んでいく悪循環に陥っていました。

食品スーパー:つながりのない新人配属のリスク

一方、ある大手食品スーパーの企業では、約2,000名の従業員を抱えています。

ここでも問題となっていたのが、新卒社員に関する初期フェーズの育成でした。

研修終了後、若手社員はすぐに店舗へ配属され、同期とのつながりが途絶え、相談できる関係性もないまま現場へ送り出されます。

結果的に、孤立感や不安感が離職リスクへとつながる可能性が高まっていたのです。

2. 養豚業のD&I研修——摩擦から“対話”へ

この企業では、以下の取り組みにより現場改革を進めました:

-

・全社方針発表ミーティング(年1回)

-

・評価制度の導入と役割の明確化

-

・3ヶ月に1度の評価面談

さらに、次の2つの研修が大きな転換点となりました。

-

・「心理的安全性」研修

-

・「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン=多様性と包括性)」研修

このD&I研修では、文化や価値観の違いを“壁”と見るのではなく、

共に働くための多様な背景として捉え直す視点を提供。

違いを乗り越えるのではなく、違いを理解し活かす土壌をつくることに重点を置いています。

徐々にではありますが、職場には対話の文化が生まれつつあり、

「分かり合えない」から「分かろうとする」への変化が芽生えてきています。

3. 食品スーパーの若手支援研修——孤立を防ぐ1日

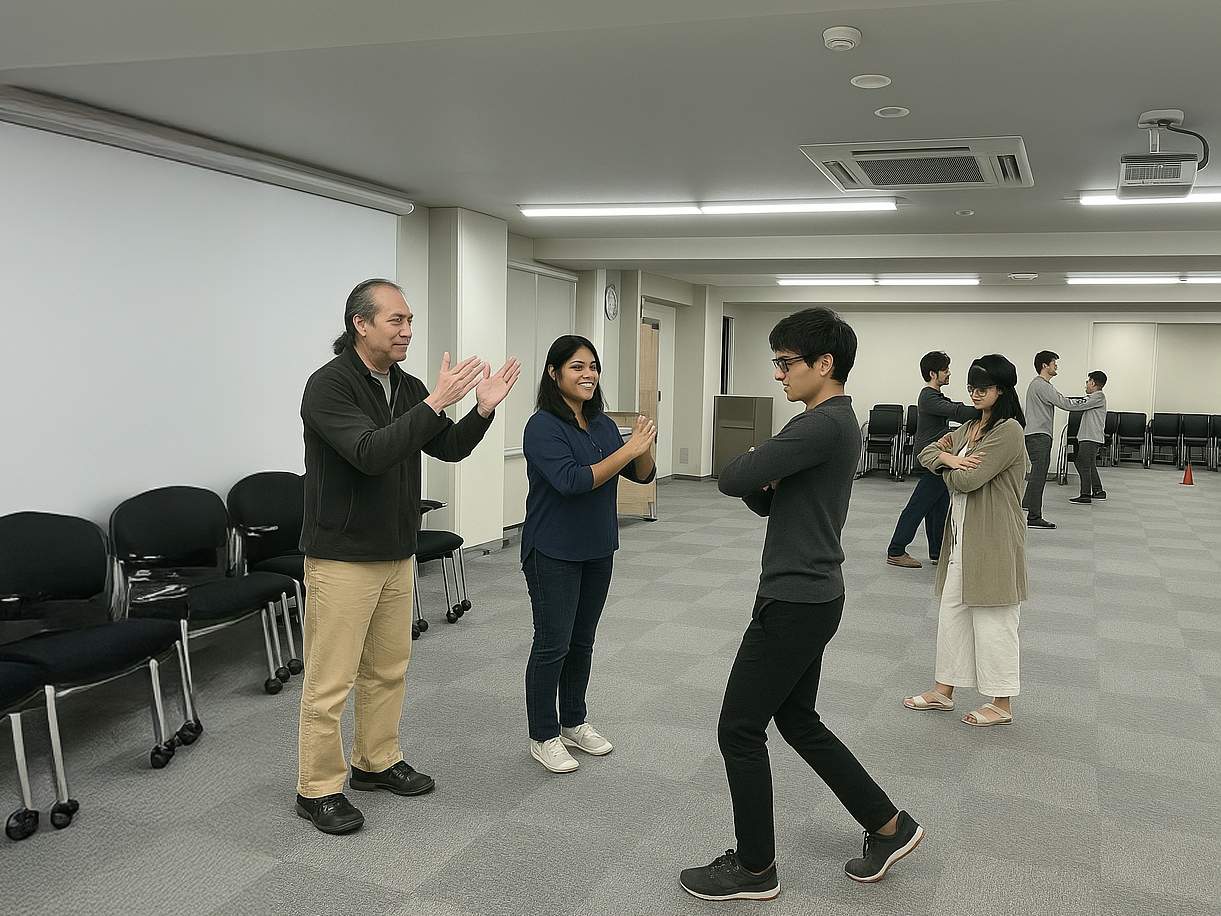

この企業では、「同期のつながり」を目的とした1dayのワークショップ型研修を導入。

プログラムは、以下の特徴を持って構成されました。

-

・座学を排除し、会話を中心とした構成

-

・「配属後の悩み」を先回りして共有できる場づくり

-

・自然な交流を生むことで継続的な関係性が生まれる設計

研修後も参加者同士が連絡を取り合うようになり、配属後の孤立感が大きく軽減。

「相談できる同期がいる」というだけで、新人にとっての心理的安全性は格段に高まります。

4. 導入の鍵は“目的から設計する”こと

両企業とも、共通していたのは「まず課題を言語化すること」でした。

そのうえで、「何のための研修か」「誰にとってどう変わってほしいのか」という目的から逆算して設計することで、

単なる“やった感”では終わらない研修へとつながっています。

5. 「心理的安全性」は育成・定着の土台

-

・思っていることを言える

-

・失敗を咎められずに話せる

-

・違いがあっても受け入れ合える

これらを可能にするのが、心理的安全性という土壌です。

そしてそれは、一朝一夕で生まれるものではなく、仕組みと日常の対話によって育まれるものなのです。

6. 同じ悩みを抱える企業様へのメッセージ

👣今すぐできる、小さな一歩から

-

・たった1日の研修でも、設計次第で関係性は変わります

-

・面談を仕組みに組み込めば、対話は“文化”になります

-

・相手を知ることから、信頼は生まれます

💡業種・規模を問わず応用可能

今回ご紹介したのは、養豚業と食品スーパーという一見異なる業界の事例でしたが、

両者ともに、現場の人間関係や育成の“見えにくい部分”に課題を抱えていた点で共通しています。

・養豚業では、多国籍メンバー間の価値観のズレがストレスや衝突を引き起こしていた。

・食品スーパーでは、配属後に孤立する新入社員の不安や相談不足が離職リスクにつながっていた。

どちらも、「コミュニケーションの断絶」や「信頼関係の希薄さ」が根本にあるという意味で、

課題の構造が非常によく似ているのです。

だからこそ、対話を重視した仕組みづくりは業界や規模に関わらず応用できます。

🗣未来のために、いま必要な問い

-

・安心して話せる場はありますか?

-

・違いを受け入れる土壌は育っていますか?

-

・誰かが1人で抱えていませんか?

私たちトーコンでは、「目的から逆算する研修」を通じて、

現場の空気を変えるお手伝いをしています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

電話番号:0120-880-935 (受付時間 9:00-18:00)